記事公開日:2022/09/01

最終更新日:2024/01/11

ZEH住宅とは、不動産業界で注目を集めている、省エネに特化した新しい住宅モデルの一つです。今後の新築住宅はZEH住宅が増加するため、不動産営業として働く人も基本的な知識を頭に入れておきましょう。

今回は、ZEH住宅とはどのような物件なのか、基本的な知識とメリット・デメリットについて解説します。さらに、ZEH住宅を建てる際に受給できる補助金と申請方法についても解説しているので、顧客へ説明する際の参考にしてみてください。

申請時の注意点もあわせて確認し、ZEH住宅の案内をスムーズに行えるよう準備しましょう。

目次

ZEH(ゼッチ)とは「ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、年間の一次エネルギー(加工されていないエネルギー)消費量をゼロ、もしくはマイナスにする住宅のことです。ZEHには、以下4つの要件が設けられています。

・ZEH強化外皮基準(地域別に設定される省エネ基準をクリアする性能)

・基準一次エネルギー消費量から20%以上のエネルギー消費を削減(再生可能エネルギー等を除く)

・基準一次エネルギー消費量から 100%以上のエネルギー消費を削減(再生可能エネルギー等を含む)

・再生可能エネルギーを導入(エネルギーの容量は不問)

上記を要約すると、住宅に必要なエネルギー消費を極力抑えつつ、エネルギー消費の効率化、エネルギーを創り出すことへ重点を置いた住宅です。事項では、ZEHが注目される背景について解説します。

ZEHが注目される理由は、2015年に合意された「パリ協定」に起因しています。パリ協定とは、2020年以降の温室効果ガス排出削減等に向けた新たな国際枠組みです。

日本においては、エネルギー消費量をおおむねゼロ以下にする長期戦略が2019年に閣議決定されました。環境省・経済産業省・国土交通省の3省が連携したZEH等支援事業も導入され、国全体で注力している取り組みです。

また、住宅業界においてもZEHの普及へ本格的に乗り出しています。資源エネルギー庁の資料によると、2019年の時点で大手ハウスメーカーのZEH化率は約48%に達しました。

国を挙げての事業であり、新築を中心にZEH住宅化が進んでいるため、次世代の住宅モデルとしてZEHの認知度は高まりつつあります。

ZEHを構成する要素は主に3つあり、各要素を満たすことでZEH住宅として認められます。各要素の意味や導入される設備について見ていきましょう。

省エネとは、住宅に必要なエネルギー(一次エネルギー消費量)を最小限に抑え、エネルギーの無駄を省くことです。後述しますが、ZEHでは住宅内でもエネルギーを創り出します。

しかし、余計なエネルギーを使い続けてしまっては、どれだけ創り出しても意味がありません。そのため、ZEH住宅では省エネを実現する、以下のような設備の導入が必須です。

・高効率の給湯器(少ないエネルギーでお湯を沸かす)

・LEDや有機ELなどの照明

省エネ性能の高い設備を導入し、一次エネルギー消費量を20%以上削減できる性能が求められます。

断熱とは、住宅内の温度を快適に保ち、エネルギーを効率的に使うことです。住宅の断熱性を高められれば、冷房・暖房などで消費されるエネルギーを抑えられます。ZEHが目指す「エネルギー消費量を正味でおおむねゼロ以下」をクリアするために必要な要素です。

具体的には、以下の設備・資材が導入されます。

・断熱材(壁や屋根、床などに使用して室内の空気が出入りするのを防ぐ)

・断熱窓(窓から室内の空気が出入りするのを防ぐ)

断熱性能はUA値の指標で評価され、値が低いほど断熱性能は高いです。地域ごとにUA値の基準値が設けられ、基準をクリアすることでZEH住宅として認められます。

創エネとは、エネルギー消費量を差し引きゼロにするため、住宅でエネルギーを創り出すことです。省エネ・断熱だけでは、エネルギー消費量がゼロ以下にはなりません。消費エネルギーを上回るエネルギーを新たに創り出すことにより、消費量ゼロ以下が実現できます。

具体的には、以下のような設備を導入します。

・太陽光発電システム

・家庭用コージェネレーションシステム(燃料を使って発電し、排熱も有効利用する)

太陽光発電は政府目標の一つとしても掲げられ、2030年における新築戸建住宅の60%に設備が導入される予定です。

ZEH住宅は「省エネ・断熱・創エネ」に係るメリットが5つあります。顧客との商談や説明の際、メリットも含めて話せるよう参考にしてみてください。

ZEH住宅は、省エネ・断熱・創エネが導入されているため、光熱費を抑える効果があります。各要素が光熱費節約に繋がる理由は次のとおりです。

・省エネ:冷暖房設備や照明、給湯設備は最小限のエネルギーで稼働するため余計な電力を使わない

・断熱:室温を一定に保ちやすいため、冷暖房の使用を抑えられる

・創エネ:自宅でエネルギーを作れるため、不要な電力・ガスなどを購入する必要がない

エネルギー消費を最小限に抑えつつ新たにエネルギーを創り出せるZEHは、光熱費の節約に有効です。創り出した電力は売電もできるため、収入を得ることにも繋がります。

蓄電池の設置により、災害時は非常用電力として活用できます。蓄電池とは、太陽光発電により得られた電力を貯めて、太陽光発電が稼働していないとき(夜間や悪天候時)に貯めた電力を使う設備です。

たとえば、地震などの災害で長時間の停電に見舞われた際、蓄電池があれば普段通りに生活できます。日中に貯めた電力を夜間に使えば、光熱費の節約にも繋がるのです。ただし、蓄電池は製品によって貯められる電力量が決まっており、いつまでも使い続けられるわけではありません。

顧客へ説明する際は上記も踏まえたうえで、非常用電力としての活用について話しましょう。

ZEH住宅は断熱性に優れているため、夏・冬でも室温を一定に保てます。冷暖房は部屋の温度を保つ設備なので、廊下やトイレなどの空間は外気温の影響を受けてしまうのが特徴です。

しかし、ZEH住宅は屋根や壁、窓などに断熱性の高い資材を使用しているので、部屋や廊下の温度差を減らせます。夏は涼しく、冬は暖かい、快適な住環境を整えられる住宅モデルです。

ZEH住宅の断熱性能は、ヒートショック対策の効果にも期待できます。ヒートショックとは、温度の急激な変化で血圧が変動し、心筋梗塞や脳卒中などの症状を起こす健康被害です。たとえば、暖房で温められた部屋から寒い廊下へ出た際、温度変化によってヒートショックを引き起こす恐れがあります。

前述したように、ZEH住宅は断熱性能が高いため、ヒートショックの原因となる急激な温度変化を起こしにくいです。高齢者や持病(糖尿病や脂質異常症など)を持つ人はヒートショックのリスクが高いので、顧客の家族構成・状況などを考慮して説明しましょう。

ZEH住宅は資産価値の向上により、高額での売却に期待できます。住宅の評価指標の一つにBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)があります。

BELSとは、建築物の省エネルギー性能等を評価する制度です。性能の優れた建築物は市場で適切に評価され、売却する際は高値が付く可能性もあります。

ZEH住宅は省エネ性能に特化した建築物なので、BELSで高評価を得られれば資産価値の向上が見込めるのです。住宅の快適性・経済性だけではなく、資産形成として有効活用できることも顧客へ説明しましょう。

ZEH住宅には、導入時のコストや専用設備ならではのデメリット・注意点もあります。顧客へ適切な説明ができるよう、次項から解説するZEH住宅へ住む際のデメリット・注意点についても把握しておきましょう。

ZEH住宅は設備導入の初期費用やメンテナンス費用など、多額のコストがかかります。たとえば、蓄電池の購入だけでも30~500万円の費用が必要です。設備によって価格は異なるものの、ZEH住宅の場合は物件購入費にくわえて、数百万円単位の設備費用が発生します。

また、各種設備を長期的に安定して使い続けるには、定期的なメンテナンスも行わなければなりません。エネルギー庁によると、太陽光発電システムは3~4年に1回の定期点検(費用は約2.9万円)が必要とされています。

物件の所有には、固定資産税や都市計画税など他のランニングコストも発生するため、「設備の維持が生活の負担にならないか」についても顧客へ確認しておきましょう。

ZEH住宅の太陽光発電システムは天候の影響を受けやすく、状況によっては電力を創り出せない可能性もあるのです。

太陽光発電システムは、太陽の光を受けて住宅内で電力を生み出しています。梅雨の時期や日照時間の短い冬などは発電量が減少し、期待する電力量を安定して生み出せません。「ZEH住宅に住むメリット」にて、節電や非常用電力などのメリットを解説しましたが、状況次第では想定通りの電力を活用できない可能性があることも顧客へ説明しましょう。

ZEH住宅では国による支援事業も導入されており、各種要件をクリアすることで補助金を受け取ることが可能です。次項では2種類の補助金制度について、概要と事業内容の詳しい説明を行います。

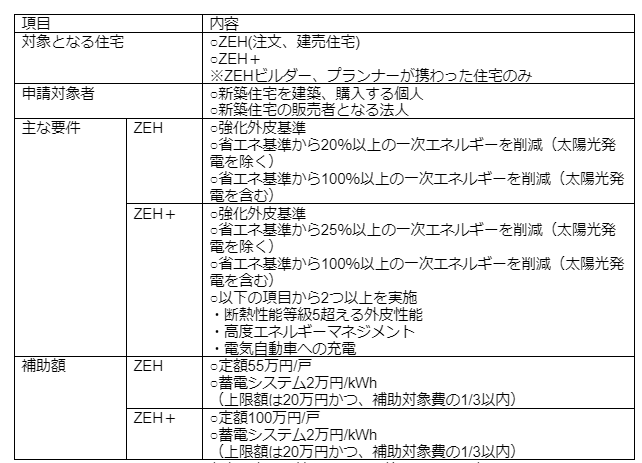

ZEH支援事業(環境省が実施)とは、ZEH(ZEH+)住宅を対象として、55~100万円/戸+αの補助金が受け取れる支援事業です。

具体的な概要を見ていきましょう。

【ZEH支援事業の概要】

※ZEH+はZEHよりも高度な省エネ性能と設備を兼ね備えた住宅

主な要件については、「ZEH(ゼッチ)とは」で解説した要件をクリアしなければなりません。注意すべき点は、「ZEHビルダー・プランナーが設計・建築・販売する住宅」も要件に含まれていることです。

また、補助金は定額なので、要件を満たし申請が通れば記載された額を全額受け取れます。

次世代ZEH+実証事業(経済産業省が実施)とは、次世代ZEH+住宅を対象として、100万円/戸+αの補助金が受け取れる支援事業です。

具体的な概要について見ていきましょう。

【次世代ZEH+実証事業】

| 項目 | 内容 |

| 対象となる住宅 | 次世代ZEH+※ZEHビルダー、プランナーが携わった住宅のみ |

| 申請対象者 | 新築住宅を建築する個人 |

| 主な要件 | ○強化外皮基準○省エネ基準から25%以上の一次エネルギーを削減(太陽光発電を除く)○省エネ基準から100%以上の一次エネルギーを削減(太陽光発電を含む)○以下の項目から2つ以上を実施・断熱性能等級5超える外皮性能 ・高度エネルギーマネジメント・電気自動車への充電○以下の項目からどれか一つを導入・V2H設備・蓄電システム・燃料電池・太陽熱利用温水システム |

| 補助額 | ○100万円/戸○以下の設備に係る費用・V2H設備:補助対象費の1/2 or 75万円のいずれか低い金額・蓄電システム:2万円/kWh+補助対象費の1/3 or 20万円のいずれか低い金額・燃料電池:2万円/台・太陽熱利用温水システム:17万円/戸(液体式)、60万円/戸(空気式) |

次世代ZEH+実証事業の場合、主な要件についてはZEH+と大きな差はありません。ただし、次世代ZEH+はさらなる自家消費の拡大を目指す事業なので、別途設備を追加で1種導入する必要があります。導入する設備に応じて、補助金の額が変動することに注意しましょう。

ZEH住宅の補助金を申請する手順は、次のとおりです。

<ZEH住宅の補助金を申請する手順>

補助金申請には公募期間が定められている他、交付決定は先着順です。ZEH住宅の補助金を希望する場合は、ハウスメーカー探し~建築プランの相談を早く済ませておきましょう。

ZEH住宅の補助金は、申請方法やタイミングを誤ると申請できない恐れがあります。顧客をスムーズに案内するためにも、補助金申請時の注意点を押さえておきましょう

ZEH住宅の補助金を申請する際は、認定された業者(ビルダーやプランナーなど)を利用しなければなりません。具体的には、SII(多数の企業から成る執行組織)に登録しているZEHビルダー・プランナーです。

前述したように、認定業者の利用はZEH住宅補助金の申請要件に含まれています。ZEHの認定ビルダー・プランナー以外の事業者でも住宅の設計・建築はできますが、ZEH補助金の受給はできません。

ZEH補助金の申請後は、事前に決定した建築プランや設計の変更は原則できません。変更した場合、補助金を受け取れない恐れもあるため注意が必要です。

ただし、以下のようなケースでは変更が認められます。

・ZEHからZEH+へ性能を上げる(ZEHの要件を満たすことが条件)

・何らかの理由で予定していた資材などが手に入らない

資材などが手に入らない場合は、計画変更の相談と性能が下がらないことの証明が必要です。省エネ性能表示の再取得も必要になるため、予定していたスケジュールが遅れる可能性も考慮してください。

顧客へ説明する際は、原則として申請後の変更ができないこと、事前に設備や設計の確認を十分に行うことを伝えましょう。

ZEH補助金の申請時は、スケジュールや条件などを確認して滞りなく申請を済ませましょう。各種ZEH補助金は申請時期が決められており、スケジュールに合わせて申請しなければ補助金が受け取れません。

条件に関しても、「ZEH住宅を建てる際に利用できる補助金制度」で解説したような条件を満たしていなければ、申請に通らないので注意してください。

また、「ZEH住宅の補助金を申請する手順」でも触れたように、ZEH補助金の公募は先着方式です。補助事業の予算に達した時点で公募は終了となるので、スケジュールや受付可能な残額などを確認しておきましょう。

ZEHは環境問題改善に向けた取り組みであるだけでなく、居住者にとってのメリットも豊富にあります。「省エネ・断熱・創エネ」の3つを軸に、顧客へメリットを説明しましょう。中でも光熱費の節約や室温を保つなどは、顧客にとって身近に感じられるメリットなので、イメージしやすいポイントから説明してみてください。

ただし、ZEH住宅にはコスト・設備面での注意点もあります。「ZEH住宅に住むデメリット・注意点」を参考に、生活上の注意点・デメリットもあわせて伝えておきましょう。

また、顧客との商談が上手くできない、不動産営業の基礎的な知識を身につけたい人は以下の記事もおすすめです。

<不動産営業向けのおすすめ記事>

・賃貸不動産営業の繁忙期は1~3月!ピーク時の仕事内容、売上アップの方法を解説

・不動産営業における基本用語40選!新卒・新人社員がまず知っておきたい重要単語を解説

・問合せ対応に悩む営業担当必見!電話・メールの対応のコツを解説

記事へのコメント | |