記事公開日:2023/09/28

最終更新日:2024/01/18

空き家が社会問題になっていることは周知の通りです。国(国土交通省)も対策を強化するべく、新たな方針を打ち出しています。そのため、空き家の所有者にとっては空き家を放置するリスクが高まっており、早急に何らかの対策が必要になります。

空き家対策の選択肢は限られますが、ここではその一環として、空き家を賃貸用として有効活用することを提案しつつ、新たな管理顧客の確保につなげられる可能性について検討してみたいと思います。

総務省による2018年の住宅・土地統計調査では、「賃貸用又は売却用の住宅」(462万戸)等を除いた売却や利活用の予定のない「その他の住宅」が349万戸あり、空き家が20年間で1.9倍になっています(※①)。空き家問題に関しては、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」によって、所有者に適切な管理の努力義務を課し、

といった4つの状態となっている空き家を、行政が「特定空き家」と認定し、状態を改善するための指導、勧告、命令、代執行を行うことができるよう整備されました。しかし、総務省・国土交通省による2021年3月31日時点の「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」によれば、2015年から2020年にかけて行政による助言・指導、勧告、命令、行政代執行・略式代執行が実施された件数は全国で合計27,322件に留まっています(※②)。また、2018年に349万戸だった居住目的のない空き家は、2030年の見込みでは470万戸になるものと推計されています。こうした空き家の増加傾向から、今年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が公布され、6か月以内に施行されることになりました(※③、④)。

さらに、この改正では、新たに「管理不全空き家等」という区分を設け、市区町村長が指導、勧告することができ、勧告を受けた「管理不全空き家等」は、これまでの「特定空き家等」指定される前であっても固定資産税の住宅用地の特例が解除されることになっています。その他、この法改正によって、「所有者の国、自治体の施策に協力する努力義務の追加」「空家等活用促進区域の指定」「空家等管理活用支援法人の指定」「市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権付与」「緊急代執行制度の創設」「市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与」といったものが追加されます。

以上からこの法改正によって、空き家の所有者にとっては、空き家として所有し続けるリスクがより高まるものと思われます。

空き家の管理については悩んでいる所有者も多く、空き家専門で管理を引き受けている事業者もあります。しかし、その事業者数はまだそれほど多くなく、管理可能なエリアや物件は限られているのが実状です。

筆者も空き家の管理をどうすればよいのか、相談先のわからない所有者から相談されたことがあります。特に賃貸経営と縁のない空き家のオーナーにとっては、空き家である建物について、不動産会社に管理を任せるという発想は少ないと思われます。

実際、筆者が相談を受けた例では、相続した空き家の所有者からの相談だけでなく、所有者が施設に入居するなどして現状は空き家ではあるものの、今後戻ってくるかもしれないことから、売却という選択肢が選べないという親族からの相談もあり、この場合は単純に売ればいい、貸せばいいという話ではありませんでした。そこで、簡単なリフォームを施して賃貸することで施設の入居費用を捻出するという提案をし、リフォーム会社や賃貸管理を主体とする不動産会社を紹介したこともあります。

一方、賃貸管理を行っている不動産会社にとっては、空き家の建物の程度にもよりますが、状態が悪くなければ入居者のいない状態の賃貸用の建物管理と変わらず、賃貸用ではない建物の管理ということで別料金(管理費)を設定して空き家管理を受託することは可能ではないかと思料しています。

空き家管理そのものは、すぐに収益を生むものではないと思われますが、ご存じの通り、不動産オーナーとの関係ができることは大切なビジネスチャンスであり、コスト面で可能なら積極的に空き家管理を受託してもよいのではないかと考えます。空き家の管理受託後にオーナーとの信頼関係を築くことができれば、賃貸管理や処分時の売却仲介など収益につながる可能性が高まるでしょう。

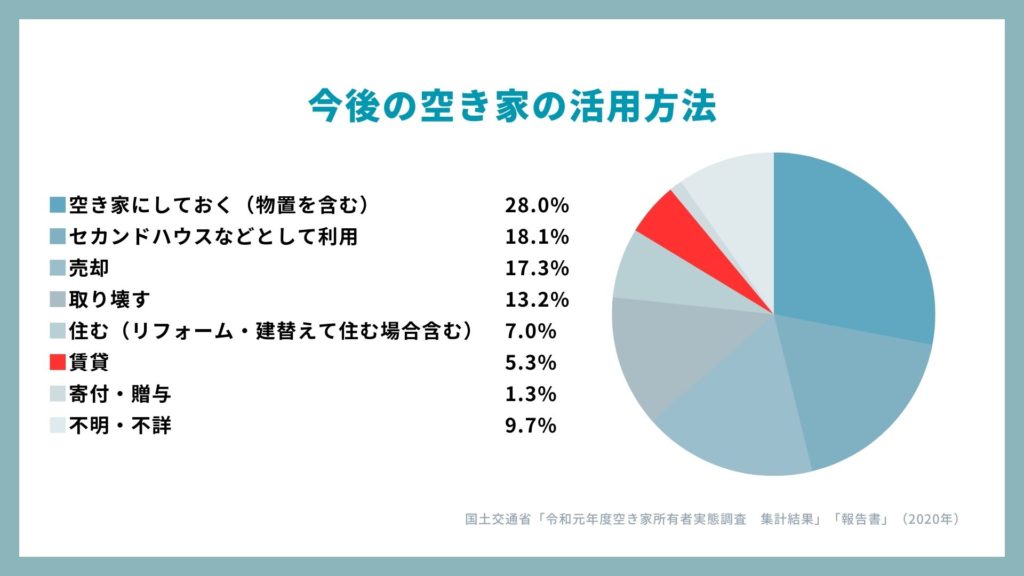

ここで空き家の利活用の状況についてみてみましょう。

2020年12月16日に国土交通省が公表した「令和元年度空き家所有者実態調査 集計結果」と同調査の「報告書」によると、今後の空き家の活用方法について以下のような結果となっています(※⑤、⑥)。

| 「空き家にしておく(物置を含む)」 | 28.0% |

| 「セカンドハウスなどとして利用」 | 18.1% |

| 「売却」 | 17.3% |

| 「取り壊す」 | 13.2% |

| 「住む(リフォーム・建替えて住む場合含む)」 | 7.0% |

| 「賃貸」 | 5.3% |

| 「寄付・贈与」 | 1.3% |

| 「不明・不詳」 | 9.7% |

現状では、賃貸用として貸し出すことを考えている所有者は5%程度にすぎません。最も回答の多かった「空き家にしておく」の理由については、それぞれ「物置として必要」60.3%、「解体費用をかけたくない」46.9%、「更地にしても使い道がない」36.7%、「好きなときに利用や処分ができなくなる」33.8%、「住宅の質の低さ(古い、狭いなど)」33.2%、「将来、自分や親族が使うかもしれない」33.1%、「取り壊すと固定資産税が高くなる」25.6%、「特に困っていない」24.7%となっています。

以上の中でも「物置として必要」や「好きなときに利用や処分ができなくなる」、「将来、自分や親族が使うかもしれない」、「セカンドハウスなどとして利用」と回答している所有者については、不動産会社の提案次第では賃貸として貸し出す可能性が高いのではないかと思われます。

ただ、賃貸や売却する上での課題として、「買い手、借り手の少なさ」42.3%、「住宅の傷み」30.5%、「設備や建具の古さ」26.9%、「リフォーム費用」21.4%、「地域の高齢化や人口減少」19.8%、「住宅の耐震性」15.6%が上位になっています。賃貸用として貸し出すあるいは売却する際、これらの課題をどこまで払拭できるかがポイントになるようです。

これらの賃貸や売却する上での課題は、集約すれば「需要の少なさ」と「建物の老朽化とその補修費用」となります。需要については、賃料とのバランスで決まる部分もあり、確かに山間部や農村部など賃貸用として貸すための絶対的な人口が少なく需要がない場所もあるでしょう。ただし、一定の住宅地であれば相場賃料で貸すことが無理でも、空き家の維持に必要な家賃収入を確保できるものも少なからずあると思われます。また、建物の老朽化とその補修費用については、すでにリフォームそのものができないほど老朽化の進んだ建物は別として、居住可能な場合は例えばリフォームしない代わりに入居者に自由にリフォームできるものとして、賃料も建物が古い分相場より安く貸し出すということも可能です。実際にそういった賃貸物件もあります。

ただ、こうした考え方や貸し方については思いつかないオーナーも多いため、賃貸住宅の運営に精通している不動産管理会社から提案したいものでしょう。

ここで、不動産賃貸業に携わる方であれば、わかっているものだと思いますが、改めて賃貸経営に向く空き家とはどういった空き家なのかを整理しておきましょう。

駅やバスの本数の多いバス停の近くであれば、誰でも立地がよいとわかります。しかし、所有者が賃貸事情に詳しくない場合は、郊外の幹線道路沿いの商業施設が建つ場所などを入居者の期待できる立地として理解できていないこともあります。

また、住宅に限らず、倉庫や駐車場として貸すことができる立地で、費用をかけて建物を解体しても収益がプラスになる物件もあります。そういった意味では、その物件がどういった形で賃貸用として需要のある立地なのか、プロの視点で立地の良し悪しを見極める必要があります。

住宅をはじめ賃貸用建物として貸し出す場合は、建物の状態も重要なポイントになります。荷物を搬出し、ハウスクリーニング程度でそのまま貸せる状態であれば、賃貸用として貸し出す初期費用を抑えられます。空き家の所有者も、経済的な負担が少なければ心理的に貸しやすいと思われます。

最低限、利用できる状態が維持されていれば、賃貸条件でカバーできるケースもありますので、「一般の方が考えるキレイな状態ではないが、その上で貸せるかどうか」をプロの視点でチェックし、賃貸向きかどうかを判断しましょう。

リフォームの程度については、空き家の所有者と不動産会社それぞれがイメージする「賃貸する場合にリフォームが必要な個所やその費用感」の乖離が大きくなりがちです。

そのため、不動産会社の知見と取引関係からリフォーム箇所や数字(金額)を具体化した上で、空き家が利用可能になるリフォームの程度を見極める必要があります。

空き家を賃貸用として活用する場合、賃貸経営の基本である収益が出ることが前提になります。当然ながらマイナスになる提案では空き家のオーナーに受け入れてもらえません。そこで、空き家の有効活用として賃貸経営を提案する場合、調査をした上で収益がプラスになるようコンサルティング提案をする必要があります。

提案までの流れと提案書の基本的な構成のイメージは次のようになります。

空き家のオーナーから相談を受けるなど、賃貸経営について提案する機会があった場合、まずヒアリングすることがポイントになります。

主なヒアリングのポイントは以下のようなものになります。

資産状況については、個人情報で話しにくい部分になるので、可能な範囲でヒアリングし、必要な内容については提案時に追加で確認するといいでしょう。

提案にあたっては、当然ながら不動産の専門家として、空き家に関する調査を行います。同エリアの同規模の賃貸物件ではどのくらいの賃料が取れるか、その賃料を得るには空き家の改修が必要か、逆に改修しない場合の賃料はいくらになるか、改修が必要な場合はどの程度の改修でその費用はいくらぐらいかといった調査を行います。

調査の段階では、できるだけ具体的に数字で示せるようにし、説得力のある調査をするように心がけます。改修費用などは、普段賃貸管理で行っている修繕を行う業者等から見積もりなどを取ることでより具体的に提案できるでしょう。もちろん、調査の段階で、周辺の需要や必要な初期費用など経済的な面で賃貸経営に向かない物件であることが判明することもありますが、その場合は丁寧にその旨を説明することも必要です。賃貸に向かない物件と判断される場合、冒頭で紹介したような空き家に対する国の施策や現状を説明し、空き家管理を引き受けることも一つの提案になります。

ここで空き家の所有者と関係が築ければ、すぐにではなくとも売却の提案をすることも可能です。売却することになれば、仲介として関わることもでき、将来のビジネスにつながることになります。

提案書の作成にあたっては、基本的に書面で行います。根拠がしっかりした提案書は提案を受ける側の印象もよく、提案がそのまま採用されない場合でも、今後につながる可能性が高くなります。その提案を受けた方が、将来別の依頼をすることもあれば、口コミで別の方を紹介してくれることもあります。

具体的な提案書には、対象物件の概要から始まり、調査した市場動向等を数字で示し、その状況を踏まえて、リフォームや改修が必要な場合はその箇所と費用も記載します。さらに、最終的に賃貸した場合の賃料収入と賃貸運営に必要な費用を見積もり、月間・年間の収益を提示するようにしましょう。また、提案内容として漏れやすいのが、賃貸条件です。こちらについても含むようにします。例えば、所有者やその家族が将来の利用を考えているなら定期借家契約とするといったものです。特に、これまで賃貸経営に縁がなければ、入居者が出ていくまでずっと貸し続けなければならないと思っている人も少なくありません。定期借家契約について説明し、定期借家契約なら例えば2年だけ貸すことができるといった提案をするだけでも、賃貸として貸すことの心理的なハードルが下がることもあります。

その他、リフォームしない代わりに賃料を安くし、補修についても免責とする代わりに原状回復も求めないなど、あらかじめ賃貸募集時に賃貸条件を設定することで、空き家の所有者にとって有利な貸し方ができるということを伝えましょう。こうすることで、賃貸として貸し出すことの不安を払拭しやすい提案になります。

提案書のフォーマットに決まりはありませんが、見やすく、わかりやすいものとすることを心がけるようにします。特にはじめて提案書を作成する際、専門用語を多用したり、根拠の説明なく結果だけを記載したりしてしまうことがあります。相手が不動産に詳しくないということを意識して、わかりやすい提案書にしましょう。

今回、空き家問題の解決に寄与しつつ、賃貸管理業など不動産業としてのビジネスにつなげられないか、その可能性について検討してみました。空き家のオーナーとのつながりを積極的に持つことができれば、可能性が高まるものと思われます。そのためにも空き家管理の相談先、あるいは引受先として積極的に告知することが必要になります。

空き家管理に関わるコストと収益のバランスはありますが、新たなビジネスチャンスと捉えることができると考えられます。店舗やホームページに空き家管理について告知するだけでなく、自社の営業範囲内の空き家の所有者にDM等を展開しても良いかもしれません。まずは相談から始まり、提案することによって、賃貸管理へつながるケースもあれば、売却の手伝い(仲介)をすることもあり得るでしょう。

出典:

①空き家の現状と課題|国土交通省

②空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について(令和3年3月31日時点)|国土交通省

③空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(概要)|国土交通省

④「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を 閣議決定|国土交通省

⑤令和元年空き家所有者実態調査 集計結果|国土交通省

⑥令和元年空き家所有者実態調査 報告書|国土交通省

記事へのコメント | |